O peso da tradição e da religião em vidas diversas

É mesmo meio clichê: em O Tango de Rashevski, o amor é mais importante do que a tradição e a religião.

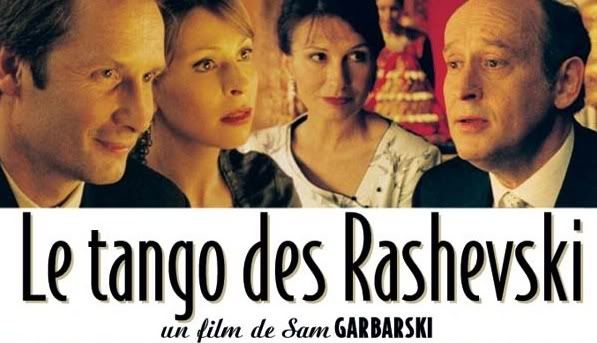

Sam Garbarski, diretor alemão com larga experiência na produção de vídeos publicitários, lançou o seu primeiro longa em 2003. Trata-se de O Tango de Rashevski, que só chegou a Salvador agora, junto com o seu segundo filme, Irina Palm (leia crítica aqui).

O diretor não tem mistérios: a narrativa é linear e clara, os personagens comportam-se como esperado, e a história ainda acaba, de algum modo, com um final que pode ser considerado feliz. Mas há um diferencial nos dois filmes do diretor em cartaz nas salas soteropolitanas: a qualidade e criatividade das histórias contadas. E quando vamos ao cinema, o que queremos além de um bom enredo?

O Tango de Rashevski começa com uma morte. E também termina como uma. Sam Garbarski mostra que o fim é também um novo começo. E é assim que da morte de Rosa, a matriarca de uma família judia “não-praticante”, nascem conflitos individuais bem diversos: o filho que finalmente passa a se sentir judeu, o outro que é obrigado a enfrentar uma esposa também em crise, por não ser judia, o neto apaixonado por uma árabe e a neta que, filha de uma “gói” (não judia), busca um marido ortodoxo, como se isso fosse finalmente lhe garantir a identidade religiosa que sua família de alguma forma lhe negou. Complementa a quadro de personagens Dolfo, o simpático “tio”, que não fala dos campos de concentração e prefere os prazeres da vida às praticas religiosas.

Divertido e leve, o filme, de fato, apela para clichês como o jovem judeu que serviu ao exército Israelense e agora apaixona-se por uma árabe. Mas a reflexão sobre a ligação dos personagens com a tradição e a religião é bem desenvolvida, são mostradas diversas possibilidades de ligação com aquilo que poderíamos denominar “de onde viemos” e ainda traz uma bela lição: um tango pode ser muito mais representativo do que um pênis circuncisado, na relação entre o nosso passado e aquilo que nos tornamos no presente.