Que tal um sorriso menos enigmático para Monalisa? E se Machado não fosse tão misterioso, e deixasse claro se, afinal, Capitu traiu ou não Bentinho?

Ainda não assisti a “Ensaio sobre a cegueira”, adaptação do livro homônimo de José Saramago, dirigido por Fernando Meirelles, que estréia nos cinemas brasileiros no próximo mês de setembro. E nem assistirei ao filme exibido em Cannes. Devido às críticas severas (e as favoráveis, onde ficam?), Meirelles resolveu “suavizar” a sua obra: cortes na cena do estupro e na narração do personagem de Danny Glover são os exemplos relatados pela Folha de São Paulo (reportagem abaixo).

Sem ditadura militar, é o mercado quem dita o que é “assistível”. Via de regra, o agradável. Se serve a arte para agradar? Boa pergunta. Grupos de discussão e aparelhinhos de medição de audiência já mataram um casal de lésbicas na novela das oito. Dão, agora, os rumos a serem seguidos por um dos mais talentosos diretores de cinema do país. Saramago discordou das mudanças. Poderia ter dito: vende logo para Globo Filmes, Fernando.

---------------------------------

'Cegueira' muda

(Folha de São Paulo, ILUSTRADA, 27/08/2008)

Após exibição de "Ensaio sobre a Cegueira" no Festival de Cannes, diretor Fernando Meirelles exclui narração em "off", acrescenta uma cena e modifica outra para a estréia do longa no Brasil, no próximo dia 12

A atriz Julianne Moore como a mulher do médico, cujas intenções eram narradas em locução eliminada

SILVANA ARANTES

DA REPORTAGEM LOCAL

"Ensaio sobre a Cegueira", o longa de Fernando Meirelles que estréia no próximo dia 12, não é exatamente o mesmo "Ensaio sobre a Cegueira" com que o diretor abriu o Festival de Cannes, em 14 de maio.

Meirelles modificou o filme, após o festival, onde sua versão para o livro homônimo do Nobel de Literatura português José Saramago recebeu mais críticas severas do que favoráveis.

A principal mudança é a subtração da narração em "off" (com a voz superposta às imagens) feita pelo personagem do velho com a venda (Danny Glover). Por ser um narrador onisciente, o velho com a venda é tido como alter ego de Saramago na trama sobre uma epidemia de cegueira que atinge toda a população, exceto a mulher do médico, interpretada pela norte-americana Julianne Moore.

A narração descrevia sobretudo os sentimentos e intenções da mulher na segunda parte da história, em que os personagens estão encarcerados.

"Foi uma decisão dura de se tomar, mas achei que ficava melhor sem a narração", afirma Meirelles, que saiu de Cannes "com essa pulga atrás da orelha, achando que a narração estava explicando, atrapalhando".

O diretor consultou Saramago sobre a mudança. Foi desaconselhado a fazê-la. O escritor viu o filme em sessão privada em Lisboa, três dias após a estréia no Festival de Cannes.

De volta ao Brasil, no entanto, o cineasta reviu diversas vezes o filme, "testando-o com e sem a narração". Optou por eliminá-la, mas não por inteiro. Três trechos foram mantidos.

Nos pontos em que a locução foi suprimida, as cenas foram ligeiramente encurtadas.

Ladrão

Outra mudança foi o acréscimo de uma cena envolvendo o ladrão, vivido por Don Mckellar, que é também roteirista do filme, e o primeiro personagem a ficar cego (Yusuke Iseya).

Na versão exibida em Cannes, o ladrão sumia com o carro do cego, abandonando-o no meio da rua. Os dois só voltavam a se encontrar no "hospital" improvisado pelo governo.

A cena acrescentada mostra o ladrão retornando ao encontro do cego e o acompanhando no caminho do elevador até seu apartamento. O modo como o cego se desembaraça da presença do ladrão e aguarda a chegada da mulher também foi integrado à nova versão.

Em sessões-teste com público realizadas antes de o filme ter seu primeiro corte "final", as cenas de estupro foram as mais criticadas. Meirelles suavizou-as, de acordo com o desejo dos espectadores.

"Senti que aquilo desconectava o espectador. A partir daquele momento, ele ficava contra o filme", diz. Para a estréia nos cinemas, o diretor fez outra alteração nessas cenas, intensificando sua iluminação.

Na projeção em Cannes, o cineasta achou que a imagem estava escurecida demais, o que dificultava ao espectador identificar o grande vilão desta passagem, interpretado pelo mexicano Gael García Bernal.

O impacto das modificações na duração total do longa é de apenas um minuto -saltou de 120 para 121 minutos.

O filme "ficou mais simples" com as mudanças, na opinião de Meirelles. "Mas, se eu for ver de novo, vou ficar mudando. A solução é nunca mais assistir."

Um adendo: O FILME É LINDO, mesmo assim.

quarta-feira, 27 de agosto de 2008

sexta-feira, 20 de junho de 2008

Crítica de filme: O escafandro e a borboleta

Jean-Dominique, editor da revista Elle francesa, sofre um derrame que lhe paralisa o corpo inteiro, exceto o olho esquerdo. É a partir desta única janela que o protagonista de "O Escafandro e a Borboleta", baseado em fatos reais e vencedor de importantes prêmios no Festival de Cannes, poderá enxergar e se comunicar com o mundo. E o mundo de Jean-Do, como se pode perceber desde a primeira tomada, mudou: o bem-sucedido jornalista encontra-se agora preso à cama de um hospital no interior da França, impossibilitado de falar ou de mover qualquer músculo além do olho.

As coincidências com Mar Adentro, premiado longa do diretor Alejandro Amenábar, são muitas. Mas há uma grande diferença: enquanto Ramón - protagonista do longa espanhol - decide pela morte, Jean-Do consegue desvencilhar-se do escafandro em que está encarcerado (o seu próprio corpo), e permite que a sua imaginação se transforme em uma borboleta, dando a si próprio a oportunidade de viver.

Ao assistir à tocante cena em que Jean-Do declara, por piscares de olhos, que quer morrer, não se pode imaginar que aquele mesmo personagem (real!) será capaz de escrever um livro em circunstâncias tão adversas. Mas é justamente essa possibilidade que garante à borboleta de Jean-Do asas para voar por meio de suas fantasias, angústias, medos e expectativas. E nessa viagem, percebe-se que não apenas o protagonista está preso num escafandro. O seu pai, prisioneiro de suas pernas, a ex-esposa, que não consegue se livrar do amor e da dedicação masoquistas que nutre pelo protagonista, a atual namorada, que não se liberta do seu medo e não consegue se aproximar de Jean-Do durante a sua estadia no hospital. Todos, como se define Jean-Do, náufragos num mar de solidão.

O longa, agraciado em Cannes com o prêmio de melhor diretor, permite ao espectador colocar-se, em diversos momentos, na pele do imobilizado Jean-Dominique: seja na primeira seqüência, em que a angústia de não ser ouvido vai dominando o protagonista, ou ao longo do roteiro, quando passamos a compartilhar com o editor de Elle a sua solidão e a culpa por não ter feito - enquanto podia - tudo que gostaria.

sábado, 7 de junho de 2008

Crítica de Cinema: O Signo da Cidade

Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli tinham ouro nas mãos. Mas lapidaram demais.

O espaço urbano é o cenário de "O Signo da Cidade". E não é uma cidade qualquer, mas São Paulo, em cujo último aniversário o longa foi lançado. Com direito a música inédita de Caetano Veloso e boas atuações de Juca de Oliveira, Eva Wilma e Denise Fraga, e também de Bruna Lombardi, que assina o roteiro, O Signo poderia ser um grande um filme. Mas não é.

Trata-se de um retrato da dureza e da solidão de algumas vidas desconexas, aos olhos de Teca, uma astróloga que recebe consultas num programa de rádio noturno. Em determinado momento, a protagonista não se contenta em prestar ajuda esotérica, e parte para a "vida real", tentando resgatar aquelas pessoas do anonimato e da solidão em que estão imersas.

O problema da trama é que Bruna e Riccelli não defendem até o final o seu festival de misérias, a la Alejandro Iñárritu (Amores Brutos, 21 gramas). Explicam demais e não se libertam dos clichês, provavelmente para suavizar a dureza da realidade de que resolveram tratar. O espectador não sabe se está assistindo a um bom retrato das misérias da paisagem urbana ou a mais um capítulo de Malhação, que poderia abrigar os paupérrimos diálogos entre a personagem de Bruna Lombardi e o de Malvino Salvador.

O longa encontra boas saídas, e consegue envolver, ainda que, aparentemente, tenha aberto portas demais. O problema não está na multiplicidade de histórias, mas na conexão forçada que o roteiro pretende estabelecer entre elas, e em clichês insuperáveis, como a mulher que dá à luz e rejeita o filho, cujo nome não poderia ser outro, senão Maria, ou o bom enfermeiro que salva a vida de uma criança, mas morre assassinado, por engano, pelo pai da paciente.

O happy end - amor acima de tudo, ainda que não seja esse o plano traçado pelo destino - também não combinou com a concretude e realismo aos quais o roteiro parece se vocacionar. Mas, sobre ele, não tecerei mais comentários: assista se achar que vale o preço do ingresso.

P.s.: Apenas duas observações finais. O filme está abaixo das minhas expectativas, mas não é dos piores. E uma outra, que talvez lhe faça ir ao cinema para assistir a "O Signo da Cidade": Contardo Calligaris gostou.

domingo, 1 de junho de 2008

My blueberry nights (Um beijo roubado)

A cantora nova-iorquina Norah Jones é Elizabeth, às vezes Lizzie, outras Beth. No início, é simplesmente a menina que vai a um café e deixa um penca de chaves, para serem entregues ao seu ex-namorado. O dono do estabelecimento, Jeremy, guarda as chaves que lhe são confiadas, por não caber a ele fechar, em definitivo, aquelas portas.

"Um beijo roubado", novo filme do chinês Kar Wai Wong, é a história de Elizabeth, Jeremy, Arnie, Sue Lynne e Leslie: cinco personagens que buscam preencher o seu vazio. E esta busca passa pelo olhar e pela existência do outro. Como é para todos nós, aliás.

Angustiada com o término do seu relacionamento, Elizabeth pega a estrada e parte para a descoberta de si mesma. Mas a sua trajetória não seria possível sem a cumplicidade - ainda que silenciosa - do amigo inglês Jeremy. E, neste caminho, a jovem depara-se com pessoas que buscam o mesmo: o complemento que o outro pode nos proporcionar, e do qual tanto precisamos.

Se a atuação de Norah é apenas correta - e isto é um elogio, já que é a estréia da cantora nas telas - o diretor recorre aos excelentes Jude Law, Natalie Portman e Rachel Weisz, esta última numa excepcional interpretação da mulher que foge do ex-marido obcecado, de quem não consegue se desvencilhar.

Ponto para a direção de fotografia, pela competentíssima escolha de cores e de ângulos, que conferem beleza peculiar ao filme. Para a trilha sonora, inclusive para a inédita assinada por Norah. E para o roteiro sensível de Kar Wai Wong, que diz respeito a qualquer um, já que o caminho percorrido por Norah é o mesmo que todos nós estamos desbravando em meio a lágrimas e sorrisos.

sábado, 3 de maio de 2008

Crítica de Cinema: O Sonho de Cassandra

Cassandra foi uma fascinante jovem que recebeu de presente do encantado deus Apólo o segredo das profecias. Mas Cassandra recusa-se a fazer amor com Apólo, e é punida com uma terrível maldição: embora pudesse ver o futuro, ninguém jamais acreditaria em suas previsões.

Para narrar a tragédia quase grega, ambientada numa Inglaterra menos burguesa do aquela de Match Point, Woody Allen convoca Collin Farrell e Ewan McGregor, que vivem os irmãos Terry e Ian. O primeiro é um looser convicto, conformado com seu fracasso. Ele não é o "cerébro", e sabe disso. Para compensar suas angústias, joga, bebe e é viciado em remédios. Ian, por sua vez, é ambicioso e inconformado com o futuro que parece certo: cuidar do restaurante do pai, quase falido. Para completar o quadro familiar, Allen apresenta um pai absolutamente fracassado e uma mãe encantada pelo irmão bem-sucedido, em cuja sombra todos eles vivem.

E a história começa de forma inusitada: os dois irmãos decidem comprar um veleiro. Mas loosers compram veleiros? Só se o veleiro for um prenúncio da tragédia que está por vir. E é aí que Allen começa a brincar com as histórias da antiguidade clássica e batiza o barco de "O Sonho de Cassandra".

Daí em diante, é o Woody Allen fatalista que já conhecemos. E com componentes que misturam o mito de Cassandra ao clássico "Crime e Castigo", de Dostoiévski, já que o tio bem-sucedido encomenda um assassinato aos sobrinhos, que terão que suportar a culpa do crime. Você já viu esse filme? Sim. Match Point e Scoop também têm como elemento desencadeador uma morte. Mas aqui há uma novidade: se as nossas ações são irrevogáveis, o que fazer com a culpa inevitável aos que cruzaram a linha do seu próprio limite?

Vale a pena rever Woody Allen repetindo temas já abordados em filmes anteriores? Ele sempre repete - e sempre vale. A ausência do personagem constante, que ele próprio vivencia em muitos de seus filmes, é compensada por interpretações formidáveis de Ewan McGregor e Collin Farrell, em plena sintonia. E por um roteiro que consegue reerguer a trama múltiplas vezes e produzir três momentos de clímax. Digno de Woody Allen.

Fatos do cotidiano: Marcha da Maconha

Como meu outro blog é só para versos (e eu não vou criar um terceiro!), peço desculpas a quem veio procurando críticas de cinema, mas aí vai uma sobre fatos do nosso cotidiano. Em breve, tem mais arte por aqui!

Censura à Marcha da Maconha

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é favorável à descriminalização da maconha. O deputado federal Fernando Gabeira também. Os ministros Humberto Costa, da saúde, e Gilberto Gil, da cultura, já se manifestaram neste sentido. Todos eles podem defender o seu entendimento. Você não.

Diz a Constituição Brasileira, promulgada nos anos posteriores à ditadura militar, que é livre a manifestação do pensamento (art. 5o, IV). E que todos podem reunir-se pacificamente, em local aberto ao público, independentemente de autorização (art. 5o., XVI).

A juíza Rosemunda Souza Barreto, da 2a. Vara Privativa de Tóxicos, no entanto, entendeu pela relativização destes direitos fundamentais, e concedeu liminar determinando a suspensão da Marcha da Maconha, que ocorreria neste domingo, 4 de maio, no Campo Grande. Ela afirma ser “inócua a firmação posta no site de que não pode haver uso da erva durante o evento”. Se a lógica da decisão está fundada no receio da magistrada de que se usará substância entorpecente durante o evento, cuidado: o carnaval pode ser suspenso a qualquer momento, sob a mesma justificativa.

O pedido fora formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, órgão que nasce da mesma constituição “democrática e cidadã”, subseqüente aos anos de chumbo. O promotor responsável, Paulo Gomes Júnior, afirma que a marcha significa “decretar a anarquia e usurpar a ordem jurídica e os interesses sociais da nação”. Diz que a discussão deve se restringir à universidade e às casas legislativas. E, arremata alegando, mediunicamente, que o debate não deve ocorrer “em praça pública, ao sabor do morrões acesos, numa atitude ilícita que envergonha os nossos antepassados e nossos filhos”.

Mortos – que se saiba – não sentem vergonha. Os vivos, por sua vez, deveriam. O promotor suspeita que o website da marcha é administrado por grupos criminosos, patrocinados por traficantes de drogas. Será que alguém disse o mesmo das marchas contrárias ao desarmamento patrocinadas pela indústria bélica? É provável que não. Reúnam-se a favor das armas, reúnam-se a chorar pela morte de Isabela, mas deixem aos acadêmicos e aos legisladores a responsabilidade de debater a descriminalização da maconha, que poderia, efetivamente, reduzir os índices de criminalidade.

A propósito da descriminalização da maconha: o legislador só torna criminosas as condutas que lesam um bem jurídico relevante. No caso do uso de entorpecentes, a justificativa legal é que a conduta traz perigo à saúde pública. De fato, o tráfico de drogas atinge um número indeterminado de pessoas. O uso não. E é a descriminalização do uso que se defende na censurada marcha. Mas deixemos o debate a quem de direito. É assim que querem a Justiça e o Ministério Público baianos.

Pedro Leal Fonseca

Censura à Marcha da Maconha

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é favorável à descriminalização da maconha. O deputado federal Fernando Gabeira também. Os ministros Humberto Costa, da saúde, e Gilberto Gil, da cultura, já se manifestaram neste sentido. Todos eles podem defender o seu entendimento. Você não.

Diz a Constituição Brasileira, promulgada nos anos posteriores à ditadura militar, que é livre a manifestação do pensamento (art. 5o, IV). E que todos podem reunir-se pacificamente, em local aberto ao público, independentemente de autorização (art. 5o., XVI).

A juíza Rosemunda Souza Barreto, da 2a. Vara Privativa de Tóxicos, no entanto, entendeu pela relativização destes direitos fundamentais, e concedeu liminar determinando a suspensão da Marcha da Maconha, que ocorreria neste domingo, 4 de maio, no Campo Grande. Ela afirma ser “inócua a firmação posta no site de que não pode haver uso da erva durante o evento”. Se a lógica da decisão está fundada no receio da magistrada de que se usará substância entorpecente durante o evento, cuidado: o carnaval pode ser suspenso a qualquer momento, sob a mesma justificativa.

O pedido fora formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, órgão que nasce da mesma constituição “democrática e cidadã”, subseqüente aos anos de chumbo. O promotor responsável, Paulo Gomes Júnior, afirma que a marcha significa “decretar a anarquia e usurpar a ordem jurídica e os interesses sociais da nação”. Diz que a discussão deve se restringir à universidade e às casas legislativas. E, arremata alegando, mediunicamente, que o debate não deve ocorrer “em praça pública, ao sabor do morrões acesos, numa atitude ilícita que envergonha os nossos antepassados e nossos filhos”.

Mortos – que se saiba – não sentem vergonha. Os vivos, por sua vez, deveriam. O promotor suspeita que o website da marcha é administrado por grupos criminosos, patrocinados por traficantes de drogas. Será que alguém disse o mesmo das marchas contrárias ao desarmamento patrocinadas pela indústria bélica? É provável que não. Reúnam-se a favor das armas, reúnam-se a chorar pela morte de Isabela, mas deixem aos acadêmicos e aos legisladores a responsabilidade de debater a descriminalização da maconha, que poderia, efetivamente, reduzir os índices de criminalidade.

A propósito da descriminalização da maconha: o legislador só torna criminosas as condutas que lesam um bem jurídico relevante. No caso do uso de entorpecentes, a justificativa legal é que a conduta traz perigo à saúde pública. De fato, o tráfico de drogas atinge um número indeterminado de pessoas. O uso não. E é a descriminalização do uso que se defende na censurada marcha. Mas deixemos o debate a quem de direito. É assim que querem a Justiça e o Ministério Público baianos.

Pedro Leal Fonseca

domingo, 20 de abril de 2008

Crítica de Cinema: O Banheiro do Papa

O Banheiro do Papa é bonito. E triste. E se os fatos não aconteceram do exato modo como são narrados - avisa-se no começo do filme - foi só uma questão de azar.

Melo é uma pequena cidade uruguaia, na fronteira como o Brasil. Paupérrimos, alguns habitantes vivem de contrabandear sacos de erva-mate e otras cositas numa árdua viagem de 60 quilômetros, de bicicleta, muitas vezes interrompidas pelos autoritários policiais aduaneiros, que exercem o seu pequeno poder como nós bem conhecemos.

Ocorre que o papa João Paulo II vai a Melo. E então, a cidade sonha. Beto - o protagonista - sonha. Silvia - filha de Beto - sonha. E todos tentam transformar os seus sonhos em realidade: a população de Melo vê na visita do papa uma grande oportunidade de negócios, já que cerca de 20.000 brasileiros são esperados na pequena cidade. Pães, salsichas e pastéis são alguns dos itens que a população pretende vender aos vizinhos. Beto tem a idéia genial: se 20.000 pessoas vão comer e beber, será necessário também um banheiro. E vai construindo o seu sonho, com esmero. E Silvia, a adolescente que sonha em ser jornalista, pode sonhar mais perto, já que a imprensa vai a Melo para cobrir o grande evento.

Mas O Banheiro do Papa não é só sobre sonhos. O filme traça um belo contraponto entre devaneios e realidade. E se todos sonham, também todos precisam atender às demandas concretas do seu cotidiano: e muitas vezes, o sonho do banheiro e da locução de rádio serão só sonhos. Mas as viagens de 60 quilômetros, sob a humilhação que o poder estatal impõe, estas continuarão reais. E necessárias.

Destaque para a belíssima fotografia do uruguaio César Charlone, que co-dirige o filme.

O Banheiro do Papa está em cartaz no Cinema do Museu, em Salvador.

quarta-feira, 9 de abril de 2008

Crítica de cinema: Apenas uma vez

"Apenas uma vez" segue a trilha dos belíssimos "Antes do amanhecer" e "Antes do pôr do sol": a narrativa de um encontro.

É de encontros que é feita a vida, diria Vinícius. Em cartaz em Salvador, o vencedor do oscar de melhor música original (2006) "Once", do irlandês John Carney narra, de forma despretensiosa, o encontro entre um jovem músico de rua e uma vendedora de flores, na noite de Dublin.

Como nos já clássicos Antes do Amanhecer e em Antes do Pôr do Sol, de Richard Linklate, importa ao filme o momento como ele é, independente da conseqüência eventual que aquele encontro trará. Mas em "Apenas uma vez", que faz a opção pela música em vez dos diálogos de Linklate, o passado e o presente importam, e são trazidos pelos personagens inominados através da palavra. Cada um tem sua história, e o próprio encontro entre os dois, de algum modo, é resultado das vivências do passado e servirá para retomada dessas próprias histórias pretéritas.

Mas o momento é vivido e narrado, e passa a existir na vida dos protagonistas, independente do futuro (ou melhor, do não-futuro). "Apenas uma vez" trata de uma história concluída entre duas pessoas, que vivem um momento e seguem as suas trajetórias individuais. O enredo não é o mais original, mas sensibiliza na medida em que vivemos na expectativa ansiosa pelo futuro, e pelo que cada relacionamento poderá gerar. Em "Apenas uma vez", o encontro entre "the guy" e "the girl" não dá em nada. Apenas em uma lembrança, um CD e um bom filme.

Tratar de um musical e não falar da trilha sonora é impossível. Priorizei a história à música pela seguinte razão: o indie rock do grupo irlandês The Frames é simpático, mas a música não exerce papel importante na narrativa. Pelo contrário, às vezes soa excessiva. Isso, contudo, não desmerece o trabalho de John Carney: Apenas uma Vez vale a pena ser visto, e ouvido.

domingo, 6 de abril de 2008

Crítica: Domingo no TCA - projeto Neojibá

"Infeliz é o povo que precisa de heróis", dizia Bertold Brecht. E também o é aquele cujas instituições enfraquecidas soam falsas e protocolares. Eis o que aconteceu na Bahia nos anos de carlismo, e que agora, ao que parece, tenta-se reconstruir. Não sem grande esforço.

Emocionante assistir ao concerto da Orquestra Juvenil Dois de Julho no último domingo, no Teatro Castro Alves. A primeira emoção fica por conta de Beethoven, Stravinsky, Arturo Marquez, Saint-Saens, Bizet e Rossini, executados pelos jovens músicos do projeto, regidos pelo maestro Ricardo Castro, gestor da OSBA. A segunda, é a constatação de que é viável - e bom - construir instituições sólidas, em todas as áreas, inclusive na cultura.

O TCA dirigido por Moacir Gramacho serviu de espaço, no último ano, para grandes espetáculos. A Orquestra Sinfônica está trabalhando, e se apresentando. E a surpresa do projeto Neojibá, do qual faz parte a Orquestra Juvenil Dois de Julho, dá indicativos de que a gestão cultural de Márcio Meirelles está indo por um bom caminho, superando as frustrações iniciais, talvez de fato necessárias.

Mas as nossas instituições - que lástima! - quase não existem. Assim como os hospitais públicos, a polícia e o judiciário, a cultura também está envolta na aura da falsidade resultado de anos de descaso com o público, e priorização do marketing. Importava vender a Bahia - aos baianos e não-baianos - como terra maravilhosa. E o que acontecia aqui (acontecia algo?) pouco importava. Pelo visto, não foi uma boa idéia acumular o turismo e a cultura numa mesma secretaria: hoje é claro que os governos anteriores falharam nas duas áreas. E espera-se que não aconteça o mesmo com o atual.

E tudo isso é para falar do concerto da orquestra juvenil? Sim. Isso porque o concerto fez parte do projeto do "Domingo no TCA", que abre as portas do teatro à população, com ingressos a 1 real. E como nossas instituições não são sólidas, como o povo nunca foi ao teatro, como aquele espaço é estranho a grande parte do público, a falta de educação é generalizada. Acontece de tudo: criança que chora, a outra que grita, mais uma que sai correndo pelas escadas do teatro. A mãe que ri dos filhos "pintões". O jovem que aplaude em meio à execução dos movimentos. O outro que se levanta e vai cumprimentar o maestro ao longo da apresentação.

Formação de platéia é difícil. Mas a gente precisa. E quer: o teatro estava cheio no concerto da Orquestra Juvenil Dois de Julho. E esteve na estréia do projeto, com o excelente show de Jussara Silveira e Luiz Brasil. E certamente estará na próxima, em que se apresentará a Orquestra Rumpilezz, do Maestro Letieres Leite. Valorizemos a nossa cultura.

Para saber do que estou falando: http://neojiba.blogspot.com

(foto retirada do blog do Neojibá)

segunda-feira, 31 de março de 2008

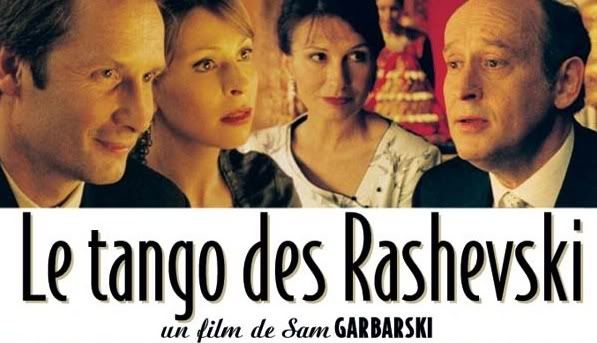

O Tango de Rashevski

O peso da tradição e da religião em vidas diversas

É mesmo meio clichê: em O Tango de Rashevski, o amor é mais importante do que a tradição e a religião.

Sam Garbarski, diretor alemão com larga experiência na produção de vídeos publicitários, lançou o seu primeiro longa em 2003. Trata-se de O Tango de Rashevski, que só chegou a Salvador agora, junto com o seu segundo filme, Irina Palm (leia crítica aqui).

O diretor não tem mistérios: a narrativa é linear e clara, os personagens comportam-se como esperado, e a história ainda acaba, de algum modo, com um final que pode ser considerado feliz. Mas há um diferencial nos dois filmes do diretor em cartaz nas salas soteropolitanas: a qualidade e criatividade das histórias contadas. E quando vamos ao cinema, o que queremos além de um bom enredo?

O Tango de Rashevski começa com uma morte. E também termina como uma. Sam Garbarski mostra que o fim é também um novo começo. E é assim que da morte de Rosa, a matriarca de uma família judia “não-praticante”, nascem conflitos individuais bem diversos: o filho que finalmente passa a se sentir judeu, o outro que é obrigado a enfrentar uma esposa também em crise, por não ser judia, o neto apaixonado por uma árabe e a neta que, filha de uma “gói” (não judia), busca um marido ortodoxo, como se isso fosse finalmente lhe garantir a identidade religiosa que sua família de alguma forma lhe negou. Complementa a quadro de personagens Dolfo, o simpático “tio”, que não fala dos campos de concentração e prefere os prazeres da vida às praticas religiosas.

Divertido e leve, o filme, de fato, apela para clichês como o jovem judeu que serviu ao exército Israelense e agora apaixona-se por uma árabe. Mas a reflexão sobre a ligação dos personagens com a tradição e a religião é bem desenvolvida, são mostradas diversas possibilidades de ligação com aquilo que poderíamos denominar “de onde viemos” e ainda traz uma bela lição: um tango pode ser muito mais representativo do que um pênis circuncisado, na relação entre o nosso passado e aquilo que nos tornamos no presente.

domingo, 30 de março de 2008

Crítica de cinema: Angel

Conto de fadas para adultos

François Ozon, diretor de Oito Mulheres e Swimming Pool, opta por melodrama em "Angel"

Angel é a jovem talentosa e criativa, menosprezada pela professora e pelos colegas de uma pequena cidade no interior da Inglaterra. Em nome dos clichês, é filha da dona da mercearia, que obviamente não acredita na possibilidade de Angel tornar-se uma escritora. A jovem sonha em morar na Mansão Paraíso, casa burguesa da qual a sua tia é empregada. Traçado todo o sofrimento nos primeiros dez minutos de filme, nos seguintes Angel consegue o reconhecimento de um editor, e faz um sucesso estrondoso.

Daí em diante, a primeira hora de filme é isso mesmo: linguagem de desenho animado, interpretação, trilha sonora e fotografia de dramalhão. Tudo faz crer estarmos assistindo a um desenho animado da Disney. Só uma coisa destoa: Angel se torna a cada minuto mais insuportável. Imersa em suas fantasias, compra a sonhada Mansão Paraíso e escolhe a dedo um príncipe encantado. E é assim que o mundo mágico de Angel vai sendo construído na frente do espectador, e todos os recursos técnicos corroboram para o conto de fadas.

Até que - finalmente! - na segunda hora de filme, o melodrama de François Ozon ganha consistência e o conto de fadas vai ganhando cores de realidade. Começa a guerra, o príncipe encantado pula fora da história e até as brilhantes história de Angel não têm a mesma receptividade. E é aí que o filme vale a pena ser visto: a fantasia fácil é tão irritante que até a realidade - sempre dura - é mais agradável, simplesmente por ser real.

domingo, 23 de março de 2008

Crítica de Cinema: Cada um com seu cinema

O cineasta e o cego

Trinta e três cineastas foram convidados a dirigir curtas-metragens que tratassem da relação do espectador com o cinema, em comemoração ao 60. aniversário do Festival de Cannes. Dois ou três minutos nas mãos de grandes nomes do cinema contemporâneo, como Alejandro Iñárritu, David Lynch, Gus Van Sant, Roman Polanski, Lars Von Trier, Win Wenders e Walter Salles, resultam em um pouco de tudo – ou de nada.

Não se trata de uma obra única e, portanto, gostar ou não gostar de “Cada um com seu cinema” é difícil. Gostamos muito de algumas coisas, pouco de outras, e nada de algumas poucas. Para mim, que tenho assumida dificuldade com a linguagem do cinema oriental, mesmo três minutos de alguns pequenos filmes se tornaram cansativos.

Dentro os pontos negativos, sinalizo duas ausências. Em primeiro, a falta de um diretor africano. Ignoro a situação do cinema africano, e parece que Cannes faz o mesmo. Os outros continentes estão bem representados, mas, da África mesmo, só a visão européia – e sensível – de Win Wenders. A outra ausência – que, acredito, outros fãs devem ter notado – é de Almodóvar, já premiado em Cannes com “Tudo sobre minha mãe” (melhor diretor). E faz falta mesmo.

Outro ponto interessante é o fato de três dos diretores tratarem de uma tema inusitado (ou não): o espectador cego. Alejandro Iñárritu deixa de lado a violência de Amores Brutos, Babel e 21 gramas e presenteia-nos com Anna. A angústia de Anna talvez importe menos do que a dos diretores que resolveram tomar este caminho. E que, aliás, pode ser de todos nós. Quantas vezes não estaremos fazendo cinema para cegos? Quantos de nossos espectadores já saíram das salas de cinema sem saber se o filme que dirigimos é em cores ou preto-e-branco?

Para quebrar o clima de aflição em saber até onde a mensagem que desejamos passar será alcançada pelo interlocutor – o que, creio, tenha excelente representação na imagem do espectador cego – só Walter Salles, com Caju e Castanha. Ou Lars Von Trier que, como muitos de nós, já desejou matar o espectador da cadeira ao lado. Para quem gosta de cinema, “Cada um com seu seu cinema” é uma boa pedida.

Assista ao curta de Alejandro Iñárritu aqui.

Obs.: não citar o excelente "Cinema erótico" de Roman Polanski foi um lapso. Também pode ser assistido no YouTube.

segunda-feira, 17 de março de 2008

Crítica de Cinema: Irina Palm

Calem-se, por favor.

Dirigido por Sam Garbarski, e estrelado por Marianne Faithfull (cantora e atriz britânica, ex-mulher de Mick Jagger), estreou esta semana em Salvador "Irina Palm". O filme conta a história de Maggie, mulher de meia-idade que face ao desespero de ver o neto doente e não ter dinheiro para custear o tratamento, passa a trabalhar num clube privê em Londres. O trabalho de Maggie consiste em masturbar homens por meio de um buraco na parede. Competente, faz nome e torna-se uma estrela no bordel.

Irina Palm trata de temas delicados: a relação entre mãe e filho, o preconceito e a hipocrisia de uma pequena cidade inglesa e as possibilidades que uma mulher que nunca havia feito nada de relevante em sua vida ao chegar à casa dos 50 anos.

Agora já posso explicar o título deste texto. Pela sinopse do primeiro parágrafo e também pelo seguinte, pode-se perceber que se trata de um drama, evidentemente constrangedor. Ou alguém se sentiria à vontade em ver a sua mãe masturbando homens através de um pequeno buraco? O público, contudo, ria e conversava copiosamente. A falta de educação, tão freqüentemente observada em espaços públicos, soma-se àquilo que acredito ser a mais fácil fuga ao constrangimento provocado pela delicada história: ri-se para mostrar aos outros que não se está desconfortável. E ri-se alto, conversa-se, comenta-se, como se estivesse numa mesa de bar. Aquele riso constrangido e nervoso - acredito - não surge da graça, mas tão-simplesmente da dificuldade que temos - uns mais, outros menos - de encarar os dramas dos outros, que poderiam ser - ou são - também nossos.

É lamentável que até os toques de humor, tipicamente british, passem desapercebidos por uma platéia ávida pela riso fácil, e alto, que lhe provoca a simples menção à expressão "bater punheta". Felizmente, porém, Sam Garbarski encara a história de Irina Palm como ela deve ser vista: o sofrimento e a descoberta de uma mulher sobre as possibilidades que a vida ainda pode lhe oferecer, a despeito das amarras que família, amigos e sociedade tentam lhe impor. Será que podemos re-escrever o perfil dos nossos personagens no roteiro da vida que levamos?

quinta-feira, 13 de março de 2008

Crítica de cinema: Desejo e Reparação

Haverá paradeiro

Haverá paradeiroPara o nosso desejo

Dentro ou fora de um vício?

Uns preferem dinheiro

Outros querem um passeio

Perto do precipício.

Haverá paraíso

sem perder o juízo e sem morrer?

(Paradeiro, Arnaldo Antunes)

Na Inglaterra da década de 30, Briony, adolescente aristocrata com vocação para literatura (e para fantasia) constrói, a partir de seu sentimento que mistura amor e ciúmes por Robbie (o filho da governata) e por Cecília (sua irmã), histórias a partir do que vê - e, sobretudo, do que deseja ver.

É com base nesta sua visão deturpada da realidade que a protagonista toma a decisão que determinará o seu futuro e daqueles que a circundam: acusa Robbie de haver estuprado uma prima que passava uma temporada em sua casa, o que implica a prisão do rapaz e seu posterior alistamento às fileiras de soldados ingleses.

"Haverá paradeiro para o nosso desejo?", pergunta Arnaldo Antunes. É o que Ian McEwan investiga na obra que inspira o filme, "Atonement". A tradução para o português, ao menos no título, prezou pela inteligência. O acréscimo de "Desejo" à "Reparação" do original inglês é adequado à trama.

O caminho da redenção buscado por Briony foi a arte. É na literatura que ela encontra vazão para a necessidade de reparar o ato irresponsável praticado na adolescência. E é aí que se casam o best-seller de McEwan e a direção de Joe Wright. As seqüências megalomaníacas da guerra - que, a princípio, causaram incômodo a mim - mostram-se correspondentes à imaginação de Briony, que divide a autoria do roteiro com o próprio McEwan.

Uma crítica à versão nacional: mais uma vez, os tradutores brasileiros - a quem até elogiei acima - pecam pela síndrome do politicamente correto. Rosana Pasquale traduz "cunt", verbete dos mais pesados em inglês britânico, para "vagina". Primeiro problema: "cunt" significa "boceta". Segundo: é a força da palavra - propositalmente vulgar - que desencadeia uma série de conflitos no filme. Os puritanos tradutores brasileiros de fato acreditam que "fuck off" significa "dane-se"?

Vale o ingresso e a reflexão sobre as conseqüências das ações que tomamos em nome do desejo (ou das que deixamos de tomar). Recomendo a excelente resenha de Contardo Calligaris sobre o filme, publicada na Folha de São Paulo, e disponível na internet.

quarta-feira, 12 de março de 2008

Crítica de cinema: Sicko - $O$ Saúde

Para americano ver

Assistir a SICKO é como conversar com alguém que o trata como um imbecil. Todas as conclusões estão postas e o recurso ao discurso simplório e maniqueísta (tipicamente americano, aliás) é freqüente. Falta a Michael Moore um pouco de sutileza.

Trata-se de um documentário sobre o sistema de saúde norte-americano. Moore, que afirma serem os EUA o "único país ocidental em que os cidadãos não têm amplo acesso à saúde", revela o funcionamento inescrupuloso das seguradoras de saúde e a conjuntura política que levou a maior potência mundial a optar por um sistema prioritariamente privado nesta área.

O tom do documentário é de deboche do começo ao fim. Se isto já deixa de ser engraçado e logo torna-se incômodo, o que mais irrita é a simplificação absoluta do discurso. Ao fim do filme, Moore não só propõe como conclui ele mesmo: os EUA são o inferno, em contraposição a paradisíacas Cuba, França e Grã-Bretanha, onde o acesso à saúde é universal.

Os personagens de Moore são rasos e superficiais. Como ele. Todos servem à causa da luta contra as seguradoras de saúde, mas a sua opção política e trajetória de vida são ignoradas.

João Moreira Salles, em ensaio publicado na Bravo (fevereiro, 2008) afirma que Michael Moore contribuiu decisivamente ao gênero dos documentários sociais, acrescentando-lhe humor. Deve ser verdade. Mas como bem sabe o cineasta brasileiro, que, com brilho, fez seu mea-culpa no imperdível Santiago, os entrevistados são bem mais do que aquilo que queremos que eles sejam. E é isso que os torna interessantes.

Duas horas não são suficientes para que consideremos um filme longo. Com Sicko, isso acontece. E a razão é simples: o gênero e o discurso de Moore se prestam antes ao horário eleitoral da TV do que às grandes telas.

Assinar:

Postagens (Atom)